Record anche per il biologico scelto da 9 famiglie su 10 nel 2017

È stato presentato il rapporto sulla Competitività dell’agroalimentare italiano stillato da ISMEA. Il ruolo centrale del Made in Italy nelle esportazioni del settore primario europeo emerge chiaramente analizzando le prime cinque voci, per le quali l’Italia è leader: il 35%-36% dell’export europeo di mele e di uva, il 47% di quello di kiwi, il 61% di quello di nocciole sgusciate, il 35% di quello di prodotti vivaistici. Un business dal valore di 41 miliardi di euro a fine 2017(un aumento del 23%,), pari all’ 8% delle esportazioni agroalimentari dell’Ue (quasi 525 miliardi di euro).

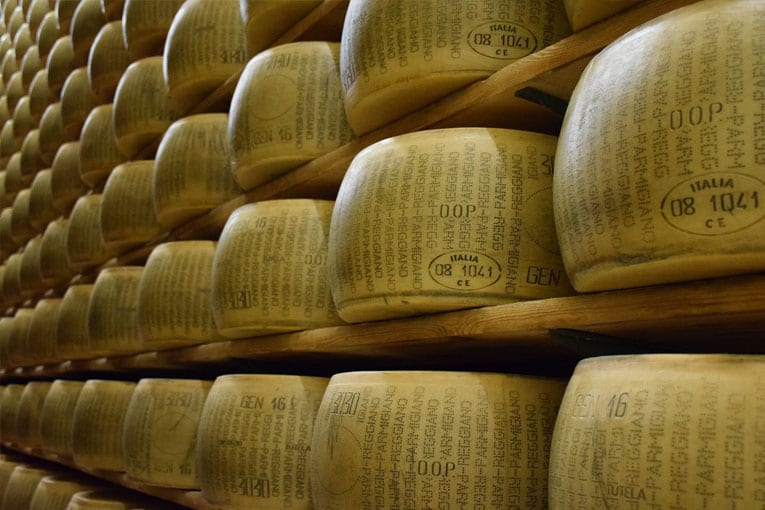

Anche sulle esportazioni comunitarie dei trasformati l’Italia è uno dei primi esportatori: Pasta e conserve di pomodoro raggiungono la quota del 65% circa del valore dell’export Ue; nel caso dei vini e dell’olio d’oliva l’Italia scende in seconda posizione, incidendo rispettivamente per il 27% e per il 23% delle esportazioni europee; infine, con una quota del 13%, è il quarto esportatore Ue di formaggi e latticini.

Anche i numeri inerenti le dinamiche occupazionali che emergono dal rapporto sono positivi. Il settore agroalimentaredà lavoro a 1 milione e 385 mila persone (il 5,5% degli occupati in Italia a fine 2017), di questi oltre 900 mila sono gli addetti all’agricoltura, mentre l’industria alimentare assorbe circa 465 mila posti di lavoro.

Più da vicino, l’occupazione agricola in Italia sembra tenere meglio che negli altri Paesi Ue. La riduzione del numero degli addetti negli ultimi 10 anni è di pari al -6,7% a fronte del -17,5% in media nella Ue, e si è interrotta a partire dal 2013, con un recupero negli ultimi cinque anni del 3%. Per l’industria alimentare italiana l’occupazione è cresciuta nel decennio e oggi è a un livello superiore del 2% rispetto all’anno pre-crisi, il 2007, con un incremento del +3,4% negli ultimi 5 anni. Quanto al confronto del costo del lavoro in agricoltura tra l’Italia e i suoi principali competitor europei (Francia, Germania e Spagna), il nostro Paese si colloca al terzo posto, alle spalle di Francia e Germania, con 10,2 mila euro per addetto. Il divario tra le retribuzioni in agricoltura e nel complesso dei settori economici è consistente in tutti e quattro i paesi. In Italia il salario annuo per il lavoratore agricolo è di 7.930 euro (sempre misurato in PPA), rispetto ai 20.133 per la media di tutti i settori di attività economica, con un differenziale 12.200 euro circa; questo differenziale salariale è ancora maggiore e sale a oltre 18 mila euro negli altri tre Paesi.

Per quanto riguarda ricchezza e utili, l’agricoltura italiana produce valore ma la ripartizione lungo la filiera presenta ancora forti squilibri a favore delle fasi più a valle (logistica e distribuzione).

Dall’analisi della catena del valore di ISMEA emerge che su 100 euro destinati dal consumatore all’acquisto di prodotti agricoli freschi, rimangono come utile solamente 6 euro, contro i 17 euro alle imprese del commercio e del trasporto. Nel caso dei prodotti alimentari trasformati, l’utile per l’imprenditore agricolo scende ulteriormente sotto i 2 euro, al pari di quello realizzato dall’industria alimentare, mentre alla fase della distribuzione e della logistica, prese insieme, sono destinati 11 euro. Analizzando invece il reddito in agricoltura, secondo le elaborazioni ISMEA, nel 2017 il reddito reale annuo per unità di lavoro è pari a 20 mila euro, molto al di sotto dei nostri principali Paesi competitor (Francia, Germania, Spagna in primis) che si attesta a 26,6 mila euro.

Assolutamente positivi anche i numeri del biologico: L’agricoltura biologica coinvolge in Italia 1,8 milioni di ettari e 72 mila operatori certificati, con un aumento per entrambe le variabili del 40% circa rispetto al 2013.

Sul fronte dei consumi, 9 famiglie italiane su 10 hanno acquistato un prodotto certificato durante l’anno. L’incidenza del biologico nei consumi complessivi degli italiani ammonta al 3%, con settori trainanti in crescita come gli ortaggi (+11,5%) e la frutta (+18,3%) e altri, che seppur partiti con ritardo, mostrano performance di tutto rilievo: vino (+109,9%), carni fresche (+65,2%) e trasformate (+35,4%), oli e grassi vegetali (+41,1%).

Oltre che per le produzioni biologiche, l’agroalimentare italiano si connota anche per un sistema di qualità certificata che non ha pari. L’Italia vanta notoriamente il primato mondiale dei riconoscimenti Dop e Igp (818 tra vini e prodotti alimentari), ma soprattutto con un valore all’origine della produzione che è cresciuto, secondo le stime ISMEA, del 50% nel decennio, e un export triplicato.

Con un valore di 4,5 miliardi di euro delle attività secondarie agricole: l’agriturismo; le vendite dirette e la produzione di energie rinnovabili. Quella italiana si rivela l’agricoltura più multifunzionale d’Europa. L’agriturismo dal suo esordio negli anni ’70 ha avuto un notevole sviluppo, affermandosi come la tipologia più efficace di diversificazione dell’attività agricola e diventando uno dei comparti di maggior successo del turismo italiano. Un segnale importante per il settore che dimostra come le imprese agroalimentari nostrane oltre alla capacità di integrare le fonti di reddito, riescono a cavalcare i cambiamenti del contesto sociale ed economico. Il fenomeno ha avuto, infatti, un impatto non trascurabile sulla tenuta del valore aggiunto agricolo nell’ultimo decennio.

160 miliardi di euro, invece, è la spesa che gli italiani hanno destinato nel 2017 all’alimentazione e alle bevande sia a casa sia fuori dalle mura domestiche. Una percentuale pari al 15% dei consumi totali. Per il solo consumo domestico, le elaborazioni ISMEA indicano un incremento della spesa del 3,2% rispetto al 2016. Tra i prodotti maggiormente acquistati nel 2017 dagli italiani, troviamo sul podio l’ortofrutta fresca con un peso sulla spesa del 13,4%, le carni fresche (9,5%) e i formaggi (8,4%). A seguire salumi, ortofrutta trasformata, pesce, vino, latte, acqua in bottiglia e solo all’ultimo posto della top 10 la pasta. La dinamica dei consumi risente dei cambiamenti dei comportamenti d’acquisto, dimostrando da parte delle famiglie italiane una crescente attenzione su quanto viene messo in tavola.

Fonte: http://www.agricultura.it/2018/07/24/rapporto-ismea-i-focus-su-export-occupazione-reddito-agricolo-bio-multifunzionalita-e-spesa/