Calamità naturali, l’allarme Confesercenti: “22mila PMI danneggiate in 5 anni”

Migliaia di persone coinvolte, decine di migliaia di attività economiche messe in ginocchio, miliardi investiti per la ricostruzione delle aree colpite.

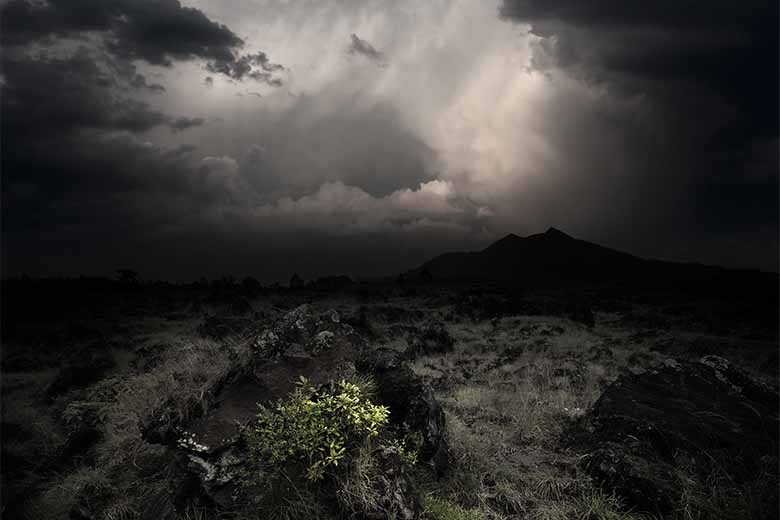

Le calamità naturali che colpiscono il nostro Paese – frane, alluvioni, terremoti – sembrano abbattersi con sempre maggiore intensità. Colpa di uno sviluppo sempre meno sostenibile, che erode il suolo di larga parte del Paese, e dei cambiamenti climatici in atto.

Ma non tutto è perduto, la soluzione c’è: ridare vigore all’attività agricola, recuperando importanti terreni alla coltivazione e alla riforestazione. E dando maggiore importanza al ruolo degli imprenditori e dei lavoratori del settore.

Ecco la fotografia dei rischi sismico e idrogeologico in Italia e la soluzione proposta da Coldiretti.

Non solo imprese agricole: tutti i danni delle calamità naturali

È facile immaginare come i fenomeni meteorologici estremi – la siccità registrata in questo 2017 in Italia, per esempio – possano gravemente danneggiare le imprese agricole. Ma le calamità naturali che fronteggiamo ogni anno hanno arrecato grossi problemi anche a negozi, bar, ristoranti. Per non parlare di capannoni, fabbriche, botteghe artigiane. Negli ultimi 5 anni, spiega Confesercenti, sono state almeno 22mila le imprese affette da tali fenomeni.

È il dissesto idrogeologico a creare i maggiori grattacapi. 12mila PMI, infatti, sono state danneggiate da alluvioni, esondazioni e smottamenti causati dalle precipitazioni. Sono inoltre 10mila le piccole e medie imprese rimaste vittime di terremoti. Il danno stimato dall’Ufficio economico di Confesercenti è stato pari a circa 700 milioni di euro.

«Il tema delle calamità naturali nel nostro Paese – scrive l’associazione in una nota – è in generale collegato alla difficoltà strutturale della prevenzione dei rischi e del corretto utilizzo del territorio, che rimanda all’altrettanto evidente difficoltà a programmare l’uso delle risorse e del territorio stesso. Inoltre, per ciò che riguarda la specificità dei danni al tessuto economico-produttivo, la modalità dei rimborsi alle imprese si ferma ai soli danni materiali. Per le imprese, ad esempio, non viene considerato in alcun modo il danno economico, costituito dalla perdita di valore aggiunto diretto ed indiretto, che può protrarsi per più anni. E spesso è necessario molto tempo anche per ottenere il rimborso».

Rischio sismico e idrogeologico: fenomeni in crescita

Confesercenti snocciola poi alcuni dati che dimostrano come sia il rischio sismico, che quello idrogeologico, sia in severo aumento nel nostro Paese.

Sono oggi 7mila i comuni presenti in aree a elevato rischio idrogeologico: l’85% del totale, per una superficie pari al 10% del territorio italiano. La popolazione esposta a tale rischio è quindi salita a 5,8 milioni di persone. Dal secondo dopoguerra a oggi, sono registrate più di mille frane, in 900 località, e 700 inondazioni. Sono 9mila le vittime, tra morti, feriti e dispersi.

Non va meglio per il pericolo sismico. I comuni a rischio in questo caso sono 3mila, che coprono un’area pari al 44% del territorio nazionale. Sono 21,8 milioni le persone che vivono in aree a elevato rischio sismico.

A testimoniare il peggioramento delle condizioni del Paese, i fondi statali stanziati per far fronte alle calamità naturali. Dal 1944 al 1990, la spesa media è stata pari a circa 2,8 miliardi di euro l’anno per interventi successivi a terremoti, frane e alluvioni. Dal 1991 al 2009, la cifra media è salita a 4,7 miliardi l’anno. Dal 2010 al 2014, abbiamo assistito a un ulteriore aumento: più di 6 miliardi l’anno.

Complessivamente, il nostro Paese ha speso più di 240 miliardi di euro per fronteggiare tali disastri naturali: il 74,6% per i danni da terremoto, il 25,4% per il dissesto idrogeologico.

Calamità naturali: le responsabilità di uno sviluppo insostenibile

C’è un disastro nel disastro, che sta colpendo l’Italia: quello del consumo di suolo. Se le calamità naturali non possono essere evitate, sarebbe almeno il caso di prevenire i danni maggiori, aumentando l’estensione della superficie agricola e forestale, ostacolando cementificazione e abbandono. È quanto suggerisce Coldiretti, presentando uno studio sul tema, puntando il dito su un modello di sviluppo scorretto:

«Sviluppo che ha provocato un irresponsabile consumo di suolo – spiega Roberto Moncalvo, presidente nazionale dell’associazione – con la scomparsa di oltre un quarto della terra coltivata (-28%). Negli ultimi 25 anni in Italia sono rimasti appena 12,8 milioni di ettari di superficie agricola utilizzata».

Secondo gli ultimi dati, sono stati consumati in Italia 23mila chilometri quadrati di suolo: 3 metri quadrati al secondo. Si tratta del 7,6% del territorio nazionale (dati: Ispra).

«Su questo territorio meno ricco e presidiato si abbattono i cambiamenti climatici, con le bombe d’acqua che il terreno non riesce ad assorbire. Il tutto spesso aggravato anche “a monte” dall’assenza di una politica forestale e di gestione del reticolo idrografico».

Per fronteggiare le calamità naturali, occorre quindi “difendere il proprio patrimonio agricolo e la propria disponibilità di terra fertile dalla cementificazione e dall’abbandono”. Per riuscirci, è necessario l’impegno “da parte delle amministrazioni a tutti i livelli”. In particolar modo, l’obiettivo deve essere quello di riconoscere “il ruolo dell’attività agricola dal punto di vista sociale, culturale ed economico”.

FONTI: